EL GAO ART

Espacio cultural independiente que impulsa el talento joven cubano desde la creación artística y musical.

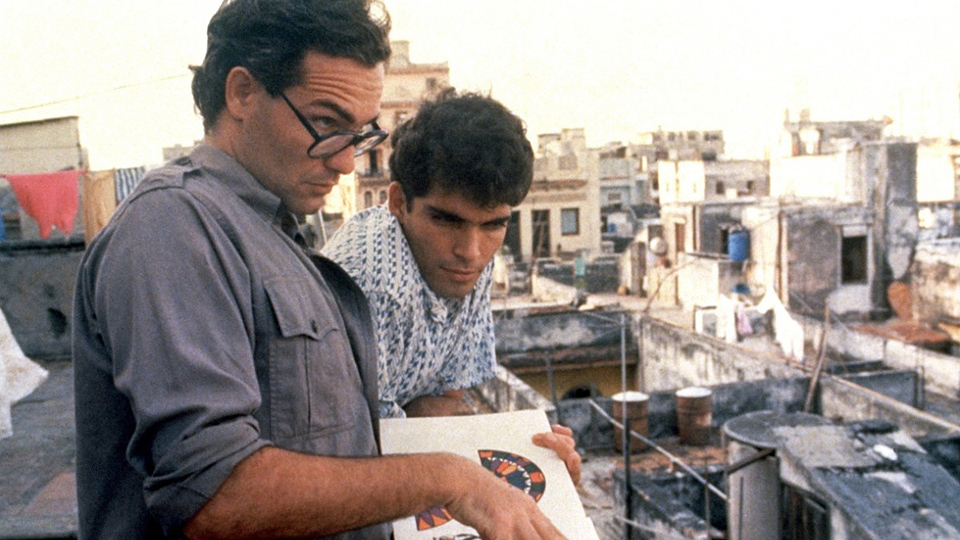

Ubicado en el barrio portuario de Regla, en La Habana, funciona como un espacio autónomo de producción artística vinculado de manera directa a su contexto social y cultural. El proyecto activa el territorio a través del trabajo con artistas emergentes y comunidades creativas, generando un tejido cultural vivo y situado.

Fundado por la productora cultural francesa Saraï Fiszel, El Gao Art desarrolla residencias artísticas, talleres comunitarios, sesiones filmadas y colaboraciones internacionales, con un énfasis en prácticas colaborativas, procesos horizontales y vínculos sostenidos en el tiempo.

A través de El Gao Sessions, una serie de conciertos íntimos grabados en vivo, el espacio da visibilidad a una nueva generación de músicos cubanos y propicia encuentros donde la experiencia compartida forma parte esencial de la obra.

- @elgao.art

- elgaoart@gmail.com

- Regla, La Habana, Cuba